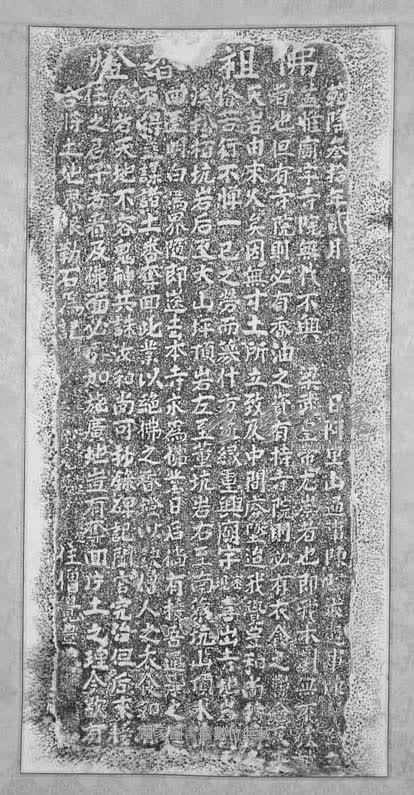

〈嚴禁謀奪佛祖香燈碑記〉:

乾隆參拾年貳月 日,[1]阿里山通事陳密武、[2]通事陳□仝立。 蓋惟廟宇寺院無代不興,梁武皇帝尤崇者也,[3]即我本朝無不欽敬者也。但有寺院則必有香油之資,有持寺院則必有衣食之費。念及半天岩由來久矣,因無寸土所立,致及中間廢墜;迨我覺豐和尚特清脩苦行,不惮一己之勞而募什方之緣,[4]重興廟宇。密現喜出寺地,岩前□溪松栢坑,[5]岩后至大山坪頂,[6]岩左至董坑,[7]岩右至南藔坑,山頂水流□,四至明白為界。隨即送去本寺,求為佛業,日后倘有接吾通事之任□,不得圖謀諸土番奪回此業,以絕佛之香燈,以缺僧人之衣食。如有□念者,天地不

容!鬼神共誅!汝和尚可抄錄碑記,聞官究治,但后來接□任之君子者,看及佛面,必再加施廣地,豈有奪回片土之理。今歆有□合將土地界限勒石為記。住僧覺豐。

[1] 乾隆參拾年,西元1765年。

[2] 通事,其職務在於疏通漢番、辦理番餉、差役賦稅等事宜。清初以漢人為通事,乾隆中期開始由社人充任。

[3] 梁武皇帝,即梁武帝蕭衍(西元464年—549年)。其篤信佛法,並有三次出家之事蹟。

[4] 什方之緣,即十方之緣,佛教用語。佛教以東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下為十方。泛指各處、各界。

[5] 松溪柏坑,位於竹崎與番路交界的清水溪上游。山地、丘陵間的小山谷或沖積扇頂稱為「坑」,多分布在山間谷地或山腳下與平原交界處。

[6] 大山坪頂,視野極佳,較周圍高而頂部平的地方稱為「坪」。

[7] 董坑,現為嘉義縣番路鄉民和村炭坑。

碑文翻譯:

乾隆三十年二(1765)月 日,阿里山通事陳密武與通事陳□共同立碑。廟宇與寺院,自古以來便代代興建,尤其以梁武帝更是看重佛教寺院,而我朝亦對佛教無不尊重。但寺院的運作必須仰賴香火收入,而且有主持寺院的僧侶,就需有足夠的衣食生活費用。想到半天岩建廟由來已久,卻因沒有田產作為立身安頓的基礎,導致中途因為失於照顧而荒廢。直到我覺豐和尚清修苦行,無懼個人的勞苦,四處募緣籌措十方信眾資金,才得以重建廟宇。陳密武、陳現欣然捐出寺地:範圍包括岩前的□溪松柏坑,岩後到大山坪頂,岩左至董坑,及岩右到南藔坑。山頂水流為自然界線,四方範圍清楚明確。隨即送往本寺,請求捐出作為佛寺的財產。倘若日後有接任我們職位的通事,不得與當地原住民圖謀佛寺地產,以致斷絕佛寺的香火來源、影響僧人衣食供給。若有此心懷不軌之念者,天地不容,鬼神必誅!你們寺中的和尚可將此事抄錄刻碑為記,稟告官府追究懲治。後繼的通事若是有道德的君子,看在佛祖的面子上,一定會更進一步擴大土地,豈有再奪回這塊土地的道理。今日既已將土地劃定,特別刻在石碑上做為記錄。住僧覺豐。

參考資料:

地圖資訊:

註釋|翻譯:陳宥螢

審閱|修訂:楊玉君