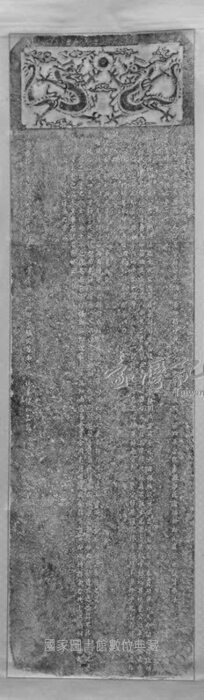

〈靖海將軍侯施公功德碑記〉

古之勳立天壤、澤洽[1]人心,是皆勒燕、圖麟,[2]流芳汗簡,[3]千載為光者也。臺灣自闢鴻濛[4]以來,聖化未敷;[5]鄭氏逋播[6]於斯,凡歷三世。波濤弗靖,聖天子時廑[7]南顧之憂。二十有二年(1683),特簡[8]靖海將軍侯施公招懷閩閫。[9]閩之士民交慶曰:「維桑與梓,[10]有長城矣」[11]! 迨夫誓師[12]銅陵,[13]首戒妄殺。六月揚帆,風恬浪息;直搗澎湖,克奏膚功。[14]雖曰天命,詎非精誠所感哉?至若陣傷俘獲,悉為療藥,縱使還家。蔡人吾人,[15]出自真摯,故臺人始齊心[16]而納款焉。降幡既授,[17]兵不血刃;元黃壺漿,[18]歡呼動地。其視晉公之平淮西、武惠之下江南,[19]又殆過之!然臺去內地千里,戶不啻十萬。或欲一朝議棄,無論萬家鳩鵠,[20]買棹[21]無資;即令囊空歸井,饑寒慘逼,輾轉不堪憐乎?況為南疆扼咽,[22]鹿耳險於孟門,[23]墟[24]其地,保無逋逃淵藪、[25]貽將來憂者?是以力請於朝,籍[26]為郡縣。此有功於朝廷甚大,有德於斯民甚厚! 迨勾當事畢,奏凱旋師,題留總鎮吳公諱英者[27]暫駐彈壓。而又念弁目之新附未輯也、[28]兆庶[29]之棄業虧課也,則又委參將[30]陳君諱遠致[31]者加意鈐束[32]之、殫心招徠[33]之。是侯之心,無一息可舒臺民於懷抱;而東海陬壤,無一人不頌覆幬[34]於如天也。 今荆棘遐甸,[35]遍藝桑麻;[36]詩書陶淑,爭榮桃李;極之戴髮負齒[37]之倫,莫不共沾教化。繄[38]誰之功!臺之人士,感於十年之後,久而愈深。群謀勒石以效衮[39]思,歷疏所由,遠丐余言,余固未兼世理矣,安能多贅,亦即以所詔余者代述以鐫刻之。[40]俟夫異時太史之張大其事,而流芳奕世云。 侯諱琅,字琢公,籍泉之晉江縣。 康熙三十二年(1693)歲次癸酉陽月穀旦,[41]臺灣縣四坊[42]鄉耆、舖民[43]等仝立。[44]………

[1] 廣博、周遍

[2] 勒燕。東漢永元元年,竇憲在燕然山大破北匈奴,班固作《封燕然山銘》刻石記功,史稱「燕然勒石」;圖麟,指「麒麟閣功臣圖」。指的是漢宣帝因匈奴歸降,回憶起往昔輔佐有功之臣,於是命人畫十一名功臣圖像於麒麟閣以此紀念和表揚。

[3] 汗簡,泛指書籍或著作。

[4] 原指宇宙形成前的混沌狀態,此處用來比喻臺灣這片土地在開墾前的蠻荒。

[5] 天子的教化尚未傳布至此。敷,傳布。

[6] 逋,逃亡。

[7] 廑,讀若「ㄐㄧㄣˇ」,殷切的。

[8] 即特授,為清代任官的形式,當有官職出缺時,皇帝親自從官僚群臣中拔擢任命。

[9] 閩南政權。閫,古代指統兵在外的統帥或軍事機構。

[10] 桑梓,指家鄉。出於《詩經.小雅.小弁》:「維桑與梓,必恭敬止。」古時住宅旁常栽種桑樹以養蠶,種梓樹以製作器具。 後借指故鄉家園。

[11] 長城,指國家可依賴的棟樑重臣或軍隊,這裡代指施琅率領攻伐明鄭的軍隊。

[12] 原資料來源處「台灣記憶」標示為「所師」,根據《南部碑文集成》表示應為「誓師」。指軍隊出征前,召集將士予以訓示告誡,表示堅決的戰鬥意志。

[13] 此指銅陵天后宮,為施琅收復台灣前的誓師出發地,位於漳州東山島。

[14] 完成使命,建立大功。

[15] 出於《舊唐書.卷一百七十》。原典故為裴度平淮西後,體恤接納蔡人。這裡指施琅體恤台灣人民。

[16] 原資料來源處「臺灣記憶」標示為「齋心」,今據《重修台灣縣志》應為「齊心」。

[17] 原資料來源處「臺灣記憶」作「降審既授」,《南部碑文集成》作「降幡既受」,今據碑文原件修正為「降幡既授」。

[18]元黃,原作玄黃,此處為避康熙皇帝「玄燁」名諱,出自《孟子.滕文公章句》下,原意指黑色的幣、黃色的絲帛,引申為指人民給與軍隊的賞賜。壺漿出於《孟子.梁惠王》下。亦指人民給予軍隊的慰勞犒賞。

[19] 晉公之平淮西,為唐憲宗元和十二年,裴度平定淮西藩鎮吳元濟的戰事,而裴度有一別稱為裴晉公;武惠之下江南,為北宋開國名將曹彬曾奉命征伐江南的事蹟,而曹彬的別名為曹武惠,諡號為武惠。

[20] 鳩形鵠面,指長時間因飢餓而枯瘦的人。

[21] 雇船。棹,音「ㄓㄠˋ」,指僱船渡海回中國。

[22] 比喻要害之處或交通要道。原臺灣記憶作「抗咽」,今據碑文原件修正為「扼咽」。

[23] 地名,位於今山西省,是控有山、河兩路的重要關隘。

[24] 墟,荒癈的城巿或村落。此處「墟」作動詞,指撤走原居住在臺灣的漢人,使臺灣成為癈墟。《南部碑文集成》及大天后宮錄讀資料作「虛其地」,今據碑文原件修正為「墟其地」。

[25] 罪犯逃亡時躲藏的巢窟。

[26] 編戶籍,登記入冊

[27] 指吳英,福建晉江人。為鄭成功部將,後來降清,曾隨施琅一同征臺,並在施琅平台後,留守台灣,為清代首任之臺灣總兵。

[28] 未被蒐集、載入名冊的新近歸附的官兵。弁目,清代低階武官的通稱;新附,新近歸附的人;輯,原為蒐輯、修訂之意,此處指整理、整頓。

[29] 兆庶,指百姓,萬民。

[30] 即參將,明朝設置的職官名,位居總兵之下,駐守各地。清代沿襲使用,位次副將,與現在的上校官職相等。也稱為「參戎」。

[31] 陳遠致,字子靜;臺灣人。康熙二十二年,以軍功署參將劄一職,協助水師提督施琅平臺。平臺後,升職左都督,管理臺灣鎮標左營遊擊事。

[32] 鈐束,管束、約束。鈐,音「ㄑㄧㄢˊ」。

[33] 原資料來源「台灣記憶」作「暺心」,以語意推測為「殫心」,指盡心,即盡心招納。招徠,有招納之意。

[34] 覆蓋。幬,音「ㄉㄠˋ」。

[35] 遐甸,指遠郊。

[36] 藝,種植;桑麻,農作物。

[37] 長著頭髮和牙齒,指人。

[38] 繄,是。音「ㄧ」。

[39] 「衮」為「袞」之俗字。古代上公所穿的禮服,借指施琅。

[40] 原臺灣記憶版本為「歷疏所由,遠丐余言,余固□然□□矣,安能多□□,即以所詔余者代述以鐫刻之」。今依據碑文原件補上缺字「歷疏所由,遠丐余言,余固未兼世理矣,安能多贅,亦即以所詔余者代述以鐫刻之」。

[41] 陽月:農曆十月。榖旦:好日子。

[42]指明鄭時期承天府分做的東安(今臺南市中西區、東區)、西定(今臺南市中西區、北區)、寧南(今臺南市中西區)、鎮北(今臺南市中西區、北區)四坊。

[43] 舖,商店。

[44] 原資料來源出「台灣記憶標示」為「仝」,應為「立」,指立碑。

碑文翻譯:

從前若是有人在世間建立功勞、或其恩澤廣遍天下人心,就如竇憲與漢宣帝時的名臣事蹟,會被刻在石碑上、繪於圖畫中,抑或是記載於史冊流芳百世,千年以後仍然光輝照人。臺灣這片蠻荒之地自開墾以來,一直未受到天子的教化;鄭氏政權逃亡遷移至此,總共經歷了鄭成功、鄭經、鄭克塽三代統治。然而,清廷與鄭氏王朝之間的政治紛爭尚未平息,天子時常為南方的局勢感到憂慮。康熙二十二年,皇帝親自任命靖海將軍侯施琅招撫閩南政權。當時閩南地區的紳士與人民互相慶祝說:「故鄉終於有朝廷可以依靠了!」等到施琅在銅陵天后宮為收復臺灣誓師時,告誡士兵的首要原則就是禁止濫殺。六月施琅揚帆出征,海上風平浪靜;直搗澎湖,勝利成功。雖然說一切都是天命,但難道不是因為施琅的誠心感動了上天嗎?像那些在戰場中受傷的戰俘,全都派人替他們醫治,並釋放他們回家。臺人也是我們的子民,受到施琅的真誠打動,所以臺灣民眾才同心歸順降服。接受了鄭氏政權投降的白旗,並無實際交戰便獲勝;軍隊的功績受到感激與愛戴,百姓歡聲雷動。施琅收復臺灣的這件事,與裴度平定淮西藩鎮吳元濟的戰事和曹彬奉命征伐江南的事蹟相比,功績更加卓著!然而臺灣距離內地千里之遙,家戶超過十萬戶。有人主張將來放棄臺灣,不管那些長期忍受飢餓而枯瘦、或者沒錢得以雇船渡海的百姓;假使讓人民在身無分文、飢寒交迫的情況下回鄉,難道不會可憐他們心事重重、輾轉難眠的的處境?更何況南邊疆土為戰略要地,鹿耳門的地形比孟門險要,若是荒廢這個地方,難保那些流亡者不會聚集於此,並且給未來留下隱患嗎?因此,施琅向皇上大力提出保留臺灣的主張,將臺灣劃入清朝的郡縣。施琅在朝廷建立的功勞非常的大,對於人民的恩德也是十分深厚!一直等到臺灣收復一事處理完全,施琅才正式帶領軍隊凱旋而歸,向朝廷上報題派總兵吳英留台暫時駐守管制當地。此外,又考慮到新近歸附的官兵尚未進入編制,以及當地百姓因為戰亂而失去生計,無法繳納稅賦,因此特別委派參將陳遠致來加強管理,並用心招撫百姓。這顯示靖海將軍侯的心意無時無刻關心著臺灣百姓;而位於東海偏僻地方的人民,無一不稱讚施琅的功德如天一般廣闊浩大。曾經荊棘滿布的遠郊,如今四處種植著農作物;禮樂文化陶冶著人民,出眾的讀書人輩出;即使是極偏遠之地的人,沒有一人不受到文化的薰陶。這些是誰的功勞!臺灣人民十年之後仍深深感動於施琅對臺灣的貢獻,而時間越久後,這樣的感動越深。因此眾人共同商議將施琅將軍的事蹟立碑,以表達對他的懷念。(他們)遠道而來,請求我撰寫碑文。而我向來不問世事,怎能再多添言詞呢?因此,我便依照他們所提供給我的內容,代為敘述原由以雕刻成碑文。等到以後的史官將施琅對臺灣的貢獻弘揚光大載入史冊,他的美名便會流芳百世。靖海將軍侯名為琅,號琢公,籍貫為福建省泉州市的晉江縣。康熙三十二年(1693)十月的吉日,臺灣縣四坊在地耆老與百姓們一同立碑。

地圖資訊:

參考資料:

1. 教育部國語辭典簡編本http://dict.concised.moe.edu.tw/jbdic/index.html 20201023

2. 台灣古碑拓片:http://dtrap.lib.ntu.edu.tw/DTRAP/index.htm 20201120

3. 臺灣記憶https://tm.ncl.edu.tw/overview_index?lang=chn&collection=C_TWrubbing&page=1&page_limit=1020201120

4. 典藏文物查詢系統 http://collection.th.gov.tw/item/2056920201201

5. 線上臺灣歷史辭典 http://lib2.tngs.tn.edu.tw/Doth/Default.aspx?2 20201201

6. 文化資源地理資訊系統http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples#c1=Temple&b_start=0 20201201

7. 劉澤民主編(2020),《契文解字:解碼臺灣古文書》,臺北市:玉山社。

8. 許雪姬(1987),《清代台灣的綠營》,臺北市:中央研究院近代史研究所。

註釋|翻譯:遲柏恩、陳宥螢、江為葶

審閱|修訂:楊玉君